千葉県浦安市で鍼灸院をしているTENGEN院長です。

今年も卒業生セミナーの季節がやってきました 🙂

5月12日(土)、場所はお馴染み両国柔整鍼灸専門学校(現:了徳寺学園医療専門学校)

そしてセミナー前の腹ごなしは、毎年お世話になっているJR両国駅前の立ち食いそば「文殊」です。

この日は日中暑かったので、ざる定食のかき揚げ丼にしました。

去年のセミナー前には殆ど文殊に行っています。

今回のセミナー参加者は、例年に比べると若干少なめ。しかも、2年以上セミナーに参加されている方が殆どなので、今回は少し趣向を変えたセミナーになりました。

前半に講義、後半に実技の流れが変わらないのですが、今年は後半の実技の時に毎回カルテ記載をして、その人の身体がどう変化したのかを診ていきます。

なので今回の講義は、カルテの書き方になりました。

先生が使っているカルテは、積聚会で使用しているカルテを自分が使いやすいように改良したものになります。

先生が使っているカルテをそのまま載せるわけにもいかないので、今回は当院で使っているカルテで説明したいと思います。

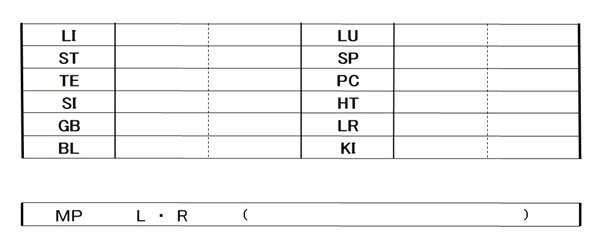

カルテ項目の説明

こちらが当院で使用しているカルテになります。

1段目に施術日時、曜日、治療回数を書きます。

2段目に天気、温度、湿度を書きます。

3段目に患者さんの主訴や気になる事、前回施術した後の変化などを書いていきます。

S・ST・G・Tは鍼の種類になります。

- S:銀鍼

- ST:ステンレス鍼

- G:金鍼

- T:鍉鍼

4段目にBP(血圧)を書きます。血圧も指標の一つになるので、当院では血圧も測ります。

B(before)施術前の血圧を測りいつもと違う数値なら、A(after)を測ります。

5段目に脈状と結・代脈があれば記載します。

積聚治療では、脈状はそこまで意識しません。ですが、祖脈(浮・沈・遅・数)などがあれば、記載していきます。

結・代脈は、15秒×4倍の脈速を測っている時にあれば記載します。

脈診・脈調整のカルテ記載

6段目と8段目は脈診・脈調整の記載になります。

(当院では7段目に脈速の項目があります)

WHOの国際基準で、経穴も英語表記が主流になってきています。

ですので、カルテも英語表記にしています。

左側が陽経、右側が陰経になります。

陽経

- LI:大腸

- ST:胃

- TE:三焦

- SI:小腸

- GB:胆

- BL:膀胱

陰経

- LU:肺

- SP:脾

- PC:心包

- HT:心

- LR:肝

- KI:腎

並び順は、上から患者の右手の寸・関・尺、患者の左手の寸・関・尺になります。

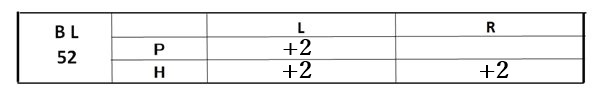

マスの点線の左側に脈診時の強さの記載

- 陽実脈:陽経のマスに+1~3

- 陽虚脈:陽経のマスに-表記

- 陰実脈:陰経のマスに+1~3

- 陰虚脈:陰経のマスに-1~3

マスの点線の右側に全ての施術終了後の脈の変化を記載します。

8段目は脈調整の記載をします。

MP:取穴部位

左右(Ⅼ・R)どちらを使ったかを○をして、( )に取穴部位を書きます。

太淵穴:LU9

大陵穴:PC7

腹診のカルテ記載

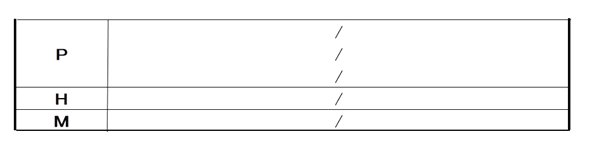

9段目は腹診の記載になります。

P(Pain):痛積

H(Hard):牢積

M(Move):動積

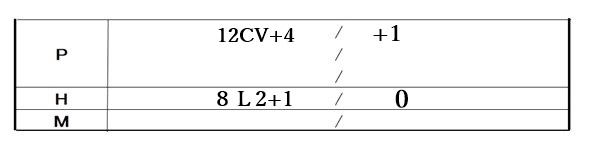

スラッシュ左側に脈調整後の腹診を書き、右側に治療後の確認の腹診を記載します。

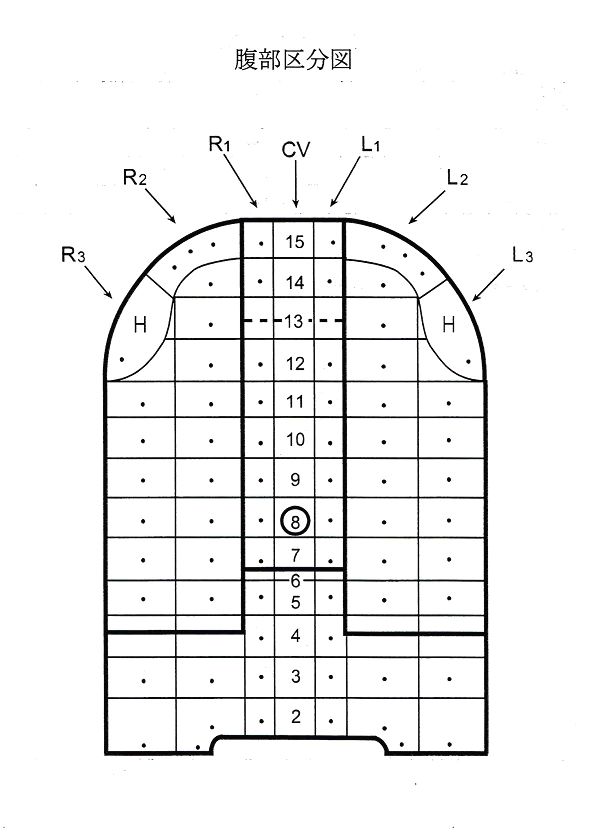

腹部区分図を参考に積の場所を書いていきます。

太線・点線は積の境界ラインになります。

点は経穴。

2~15の数字は高さを表していて、⑧はお臍(神闕穴)になります。

例1)脈調整後に中脘穴付近に強い圧痛がある。治療後最終確認で軽い不快感に減少

例2)脈調整後に左天枢穴付近に弱い牢積がある。治療後最終確認で牢積がなくなる

このように記載していきます。

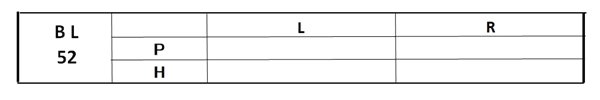

志室穴の圧痛点

10段目は志室穴の圧痛・牢さの有無を記載します。

志室穴:BL52

例)左右両側に中程度の硬結があり、左志室穴に強い圧痛がある。

この場合、右側の背部兪穴に治療をしていきます。

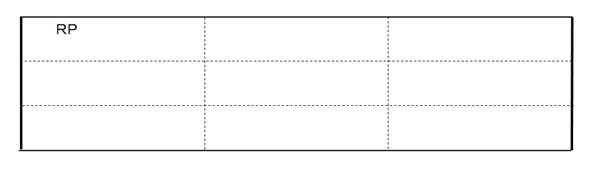

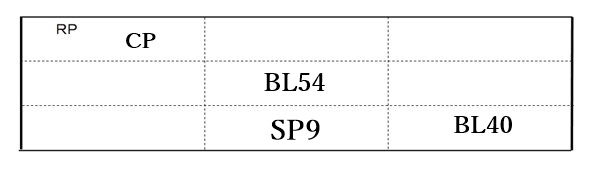

指標のカルテ記載

11段目には指標を書いていきます。

RP:指標

当院では左・右・真ん中、上・中・下の9つのマスに区切っています。

左側に指標があれば左側に。右にあれば右側に。両側もしくは正中線上(督脈・任脈)あれば真ん中に。

頭部や頚肩にあれば上段に。背中や腰などにあれば中段に。膝・足などにあれば下段に。

例)左烏口突起(CP)、両側の秩辺穴(BL54)、右委中穴(BL40)、両側の陰陵泉(SP9)に指標がある。

上下左右を立体的に見れるので、偏りが判りやすくなります。

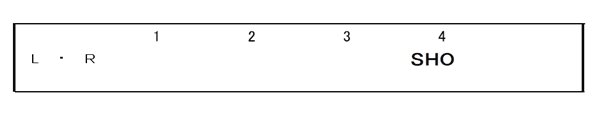

治療方式と背部兪穴

12段目に治療方式と左右どちらの背部兪穴を使ったか?どの証を使ったかを記載していきます。

1~4の数字は第1方式~第4方式で、使った方式に○をします。

L・Rは健側に○をします。

SHOはどの証を使ったか書いていきます。

肝積肝虚証: LR

心積心虚証: HT

脾積脾虚証: SP

肺積肺虚証: LU

腎積腎虚証: KI

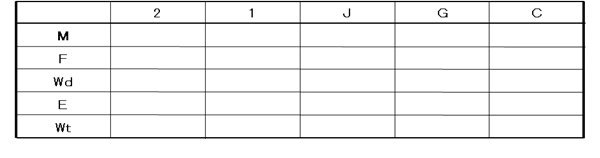

13段目には背部兪穴のラインを書いていきます。

- 2: 2行線

- 1: 1行線

- J: 脊際

- G: 督脈

- C: 任脈(胸骨治療)

- M(Metal): 金

- F(Fire): 火

- Wd(Wood): 木

- E(Earth): 土

- Wt(Water): 水

方式に従って、マスにチェックもしくは番号を入れていきます。

取穴部位のカルテ記載

補助治療などをした時に、取穴部位を書きます。

MP: 取穴部位

マスの使い方は、RP(指標)の書き方と同じになります。

MEMO

施術中に気になった事や、今回の施術で次回の施術の申し送りなどを書いておくと便利です。

実 技

今回の実技は、先生が実際に治療をして、どのようにカルテを書くのかを見せてくれました。

患者役は私だったので、実技風景の写真などはありません 😛

先生にしっかり治療をしていただいて本当に有難いです。

やっぱり、鍼灸治療を受けるのは良いですね!

まとめ

今回は、今年最初のセミナーだったので、講義ではカルテ記載の説明、実技は先生の治療デモでした。

次回は通常通り積聚治療の概要の講義になるかな?

各詳細の説明は昨年の卒業生セミナーの記事に書いてあります。

読んでみて下さい!

今年も一年セミナーの様子を書いていきます 😀

コメント